系統可分為以下(有些省略)

參考書目:認識摩托車的基本構造(圖解版)-晨星出版

煞車系統

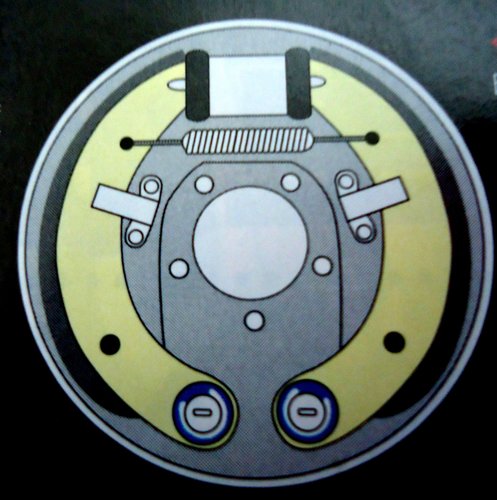

鼓煞

鼓煞系統如左圖,組裝後如圖中,置於圖右的輪胎中心位置處

當拉剎車把手時,剎車提片的會外擴,摩擦煞車鼓,煞車鼓鎖在輪胎上,因此輪胎減速

大致可以看做以下

拉煞車把手--煞車提片外擴--摩擦剎車鼓--煞車鼓轉動能量變熱量--帶動輪胎減速--輪胎與路面摩擦--輪胎同樣動能轉摩擦能或熱能--車子慢下來

當拉剎車把手時,剎車提片的會外擴,摩擦煞車鼓,煞車鼓鎖在輪胎上,因此輪胎減速

大致可以看做以下

拉煞車把手--煞車提片外擴--摩擦剎車鼓--煞車鼓轉動能量變熱量--帶動輪胎減速--輪胎與路面摩擦--輪胎同樣動能轉摩擦能或熱能--車子慢下來

紅字處可以得知在煞車當下,磨擦會產生些微的粉塵以及熱量

煞車鼓將整個蹄片包裹,因而會有散熱不易以及粉塵累積的特點

相對也有降低外界干擾(下雨,外界髒汙)還有整個系統簡單維護的特點

碟煞

碟煞系統示意圖(上)與產品圖(下左),下右為裝置在車上時的模樣

原理:摩擦力降低速度,煞車卡鉗在按壓煞車時咬住煞車碟盤,煞車碟盤帶動輪胎減速

與鼓煞差異為碟煞系統較為開放,因此散熱好粉塵排放佳,因為是開放系統,雨天如果卡鉗或碟盤淋濕,煞車力下降,受外界影響較大

卡鉗的驅動力為油壓帶動,咬合力較高,整體機構較複雜,需定期更換碟煞煞車油

與鼓煞差異為碟煞系統較為開放,因此散熱好粉塵排放佳,因為是開放系統,雨天如果卡鉗或碟盤淋濕,煞車力下降,受外界影響較大

卡鉗的驅動力為油壓帶動,咬合力較高,整體機構較複雜,需定期更換碟煞煞車油

變速系統

自動變速系統 CVT

一般速可達機車都是使用CVT變速系統,上圖示CVT運轉示意圖,前面圓圈以腳踏車比喻就是腳踩的部分(動力輸入的地方),在機車則是引擎帶動,後面圓圈為連動後輪胎,帶著輪胎轉

與腳踏車不同的是,引擎轉速極高,剛起步時需要前方圓圈小,後方大,這樣引擎轉很多圈帶動輪胎可能少少幾圈而已

高速下,前方圓圈逐漸加大,後方減小,以增加輪胎轉速

以上是速可達騎行時變速系統發生的事

如何發生呢?

先從引擎直接帶動的說起, 上右中較大的圓形盤子為普利盤,可以裝載普利珠(圖中淡白色的圓柱體),安裝在機車上時,壓板會蓋在普利盤上,包住普利珠,形成普利盤組

當引擎高速旋轉下,普利盤組跟著旋轉,而其內的普利珠,當轉速高時普利珠因離心力往外,因壓板為傾斜的,同時將普利盤外推,皮帶受擠壓被迫外擴,完成前方變速

後方的變速利用前方變速拉動的皮帶,因皮帶長度固定,前方變大,後方就被拉小

當速度降低時,則利用後方的大彈簧將皮帶壓回原來位置,圓圈變大,帶動前方圓圈變小,完成降速

接下來說說CVT中的離合器與碗公作用

為甚麼要有離合器呢,因為引擎只能夠持續運轉,只是轉速高轉速低而已,如果沒有離合器與腳踏車不同的是,引擎轉速極高,剛起步時需要前方圓圈小,後方大,這樣引擎轉很多圈帶動輪胎可能少少幾圈而已

高速下,前方圓圈逐漸加大,後方減小,以增加輪胎轉速

以上是速可達騎行時變速系統發生的事

如何發生呢?

先從引擎直接帶動的說起, 上右中較大的圓形盤子為普利盤,可以裝載普利珠(圖中淡白色的圓柱體),安裝在機車上時,壓板會蓋在普利盤上,包住普利珠,形成普利盤組

當引擎高速旋轉下,普利盤組跟著旋轉,而其內的普利珠,當轉速高時普利珠因離心力往外,因壓板為傾斜的,同時將普利盤外推,皮帶受擠壓被迫外擴,完成前方變速

後方的變速利用前方變速拉動的皮帶,因皮帶長度固定,前方變大,後方就被拉小

當速度降低時,則利用後方的大彈簧將皮帶壓回原來位置,圓圈變大,帶動前方圓圈變小,完成降速

接下來說說CVT中的離合器與碗公作用

騎機車一發動就只能一直騎,要停車只能靠一直握住煞車或是熄火,相當麻煩

因此將碗公(一個將離合器罩住的東西)與機車後輪連動,離合器只在特定情況下將動力給碗公帶動後輪

上圖左是離合器,紅色部分是彈簧,待速下彈簧縮起,不與碗公摩擦,後輪不動

高轉速時,彈簧被離心力拉開如上圖右(缺少彈簧),與碗公摩擦提供動力

手動變速系統 打檔

不同的齒輪比可供換手動換檔,並且換檔時需按壓離合器完成換檔動作

引擎的馬力與扭力

以英文來說馬力是power(功率),扭力是force(力)

以吃飯比喻,一個人一口就可以吃掉一個飯糰,可是要休息許久才可以再吃

另一個人都是小小口吃,可是吃的速度很快,也許一分鐘就可以吃掉一個便當

在這裡一次吃的量就像是機車引擎每次的力道,吃的速度就是引擎的轉速

引擎每次的力道也許很小,可以用很快重複的施力來弭補

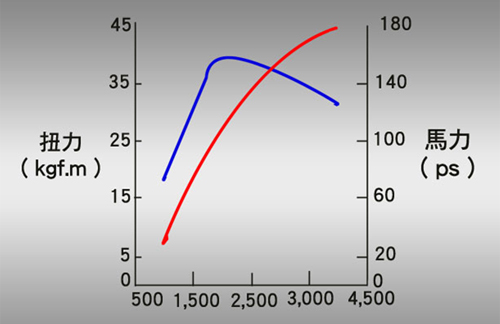

以網路找到的引擎圖描述,上圖可以看到,藍線是扭力,當引擎轉動速度越高,扭力下降,但因為轉速上升,總輸出力道=扭力X轉數

因此仍然功率上升

有些引擎扭力低轉速下很高,但轉速提升速度直落,會有暫停啟動很快,高速上不去的感覺

而如果扭力表現持平,各轉速都類似,就會有加速穩定的感覺

因此仍然功率上升

有些引擎扭力低轉速下很高,但轉速提升速度直落,會有暫停啟動很快,高速上不去的感覺

而如果扭力表現持平,各轉速都類似,就會有加速穩定的感覺

引擎

二行程四行程

二行程引擎在運作時會產生較高多的廢氣,因而已漸漸淘汰,目前市售的機車幾乎都是四行程引擎

四行程引擎主要經歷:進氣行程/壓縮行程/點火行程/排氣行程